Wie kann Gott in der Natur und in der Welt erfahren werden?

Leitartikel von Christian Link

Die Bibel geht mit Selbstverständlichkeit davon aus, dass Gott, den „niemand je gesehen hat“ (Joh. 1,18), gleichwohl erfahrbar ist; dass die Welt eine theologische Aussage hat, die wir verstehen können, ja dass es durchaus nicht unmöglich ist, in ihren Spuren zu lesen. So heißt es im 19. Psalm: „Die Himmel erzählen die Ehre Gottes, und die Feste verkündigt das Werk seiner Hände. Ein Tag sagt es dem andern und eine Nacht tut es der andern kund.“ Unbefangen erklärt das Buch Hiob (12,7-9): „Befrage doch das Tier, es wird dich lehren … Erzählen werden dir’s die Fische des Meeres: Wer weiß nicht Bescheid von dem allen, dass Gottes Hand dies gemacht hat?“ Die Welt ist durchlässig für die Wahrheit, die sich hinter Gottes Namen verbirgt. Die Natur ist transparent für ein uns entzogenes Geheimnis. Sie weist über sich selbst hinaus auf etwas, das nicht Natur ist und doch in jedem Einzelnen in ihr zur Erscheinung kommt. Doch wie bringen wir das mit den Evidenzen unseres modernen Weltbildes in Einklang?

Unter den Theologen hat wie kein Zweiter Calvin diese biblische Erkenntniszuversicht in Anspruch genommen: „Die Menschen können ihre Augen gar nicht aufmachen, ohne Gott unweigerlich zu erblicken. Er hat seinen einzelnen Werken zuverlässige Kennzeichen seiner Herrlichkeit eingeprägt und zwar so deutlich, dass sich auch die unverständigsten Menschen nicht mit Unwissenheit entschuldigen können.“ Selbst bei Karl Barth, dem entschiedensten Gegner aller „natürlichen Theologie“, findet man den Satz: „Sollte Gott nicht in jeder Schneeflocke, in jedem Grashalm heilig sein?“ Auch diese Aussagen leben von einer Erfahrung, die uns offenbar nicht prinzipiell verschlossen sein muss, die Erfahrung, dass die Welt bis in ihre naturhafte Sphäre hinab unter dem Eindruck der Wirklichkeit Gottes steht.

Ein besonders Erfahrungsfeld schließlich sind die neutestamentlichen Gleichnisse, die mit den Mitteln der Welt Gott in der Welt bekannt machen und deshalb auf jede religiöse Staffage verzichten. Sie proklamieren „Gott“ nicht als eine abstrakte Wahrheit hinter und über den Dingen. Sie stellen ihm vielmehr die Welt zur Verfügung, damit er sich selbst in ihren alltäglichen Begebenheiten bekannt mache, und bewahren uns so vor den Trugbildern und Fehlschlüssen alles nur Gedanklichen. Was sie sagen und zur Evidenz bringen wollen, lässt sich daher (was meist zu wenig beachtet wird), begrifflich, in der logischen Form des Urteils, gar nicht ausdrücken. Was hier geschieht, muss man anders umschreiben: Gott stellt sich in der Welt dar; er macht die Welt zu seinem Darstellungsraum.

Warum die wissenschaftliche Empirie nicht in Frage kommt

Die erste und wichtigste Frage, die sogleich zu einer notwenigen Abgrenzung führt, lautet daher: Von welcher Welt ist hier die Rede? Da sich die neuzeitliche objektivierende Wissenschaft von ihren Anfängen an, d.h. seit Descartes, methodisch von Gott getrennt, ihn aus ihren Verfahrensregeln und Argumentationsgängen als einen zulässigen Faktor ausgeschlossen hat, kann man nicht erwarten, dass er sich am Ende doch noch mit ihrem Instrumentarium aufweisen ließe. Er verbirgt sich in dem „toten Winkel“, den sie mit ihren experimentellen Methoden und ihrer Erfahrungskontrolle sozusagen ex definitione gar nicht erreichen und ausleuchten kann. Wo sie weiß, was sie tut, wird sie das auch nicht beanspruchen. Wissenschaftliche Erfahrung ist prinzipiell wiederholbar und verfügbar. Das ist religiöse Erfahrung grundsätzlich nicht. Sie ist individuell einmalig, unaustauschbar, also nicht machbar und schon gar nicht erzwingbar. Empirisch (im Sinne wissenschaftlicher Standards) lässt sich Gottes Existenz nicht überprüfen und deshalb – das ist nicht unwichtig hinzuzufügen – auch nicht widerlegen, obwohl gerade das von Forschern, die sich zum Atheismus bekennen (Richard Dawkins ist nur ein herausragendes Beispiel) immer wieder versucht wird.

Als Beleg zitiere ich die in Amerika zu einer gewissen Berühmtheit gekommene Gärtnerparabel von Anthony Flew: Zwei Forscher stoßen im Urwald auf eine blumenbewachsene Lichtung. Der eine schließt auf das Dasein eines Gärtners (Gottes), der die Schönheit und Ordnung dieses Bestandes geschaffen hat und seine Blumen pflegt. Der andere schließt einen solchen Eingriff kategorisch aus, und daraufhin wird diese Streitfrage empirisch, durch raffinierte technische Nachweismethoden geprüft. Doch kein Gärtner lässt sich blicken, um seinen Garten zu pflegen. So verflüchtigt sich die Behauptung des ersten zu der Annahme eines köperlosen, unsichtbaren, unhörbaren und ungreifbaren Wesens, das nun den „Tod von tausend Einschränkungen“ stirbt. Das ist das Ziel der Parabel. Sie soll Gott - ein Wort ohne Bedeutung ! - zu einer schlechthin „sinnlosen“ Vokabel erklären, die nur den Schluss auf seine Nicht-Existenz zulässt. – Auf welcher Basis wird hier argumentiert? Schlüssig ist die fiktive Erzählung nur unter der Voraussetzung, dass Gott, wenn er denn existiert, sich auf dieselbe Weise zu erkennen geben muss wie der messbare Effekt eines physikalischen Experimentes, der auf eine materiale Ursache zurückgeht. Damit aber ist der Gottesbegriff bereits zerstört, bevor die Parabel beginnt. Die Sinnlosigkeit steckt ihren Prämissen.

Auf eine ähnliche Ungereimtheit, die sich gerade in der populärwissenschaftlichen Literatur findet, hat Hans-Dieter Mutschler hingewiesen, klassisch formuliert in dem Titel: „Hat Gott den Urknall gezündet?“ Denn was ist der sogenannte Urknall? Er ist kein datierbares Ereignis in Raum und Zeit, sondern in der mathematischen Sprache der Physik eine „Anfangs-singularität“. Er bezeichnet die Grenze, bis zu der hin verlässliche kosmologische Berechnungen reichen, jenseits derer jedoch unser begründetes Wissen abbricht. Er ist mithin auf einer unendlichen Ursache-Wirkungs-Kette der Punkt, an dem wir mit unseren Erkenntnissen ans Ende kommen. Auch steht hier nicht die theologische Frage nach dem Anfang der Welt zur Debatte, sondern das Problem der „physikalischen Struktur des Frühzustandes“ unseres Universums. In diesem Rahmen kann die Schöpfung daher gar nicht als ein zeitliches Geschehen, sondern nur als eine Art „zeitloser Verursachung“ vorgestellt werden. „Von der physikalischen Kosmologie geht keine theologische Botschaft aus“, resümiert Jürgen Audretsch, und es ist nicht einzusehen, weshalb ausgerechnet an dieser Stelle, die sich „durch nichts als unsere Unwissenheit“ auszeichnet, Gott besonders erkennbar sein sollte. Auch hier wird ein „falscher Maßstab“ an die Gottesfrage angelegt, der nur zu „absurden Resultaten“ führen kann.

Die Bedingungen religiöser Erfahrung

Wenn wir die Frage nach der Erfahrung Gottes im Weltgeschehen stellen, werden wir uns daher von dem Erfahrungsbereich objektiv-empirischer Wissenschaft trennen müssen. Sie erfüllt offensichtlich die Bedingungen nicht, unter denen Gottes „verborgene“ Präsenz sich zeigen kann. In der Distanz des Beobachters, dem Blick von außen, können wir (in bestimmten Grenzen) Ursachen und Wirkungen erkennen. Religiöse Erfahrung ist jedoch anders geartet. Sie hat den Charakter einer Begegnung mit der Sache selbst; sie nötigt zu einem Perspektivenwechsel. Hier kann der Anteil der Subjektivität in der Art und Weise, wie uns Dinge und Sachverhalte gegeben sind, nicht unterschlagen werden. Man spricht heute von der 1.Person-Perspektive, die der „Betroffenheit“ des Erfahrenden und Erkennenden Rechnung trägt. Karl Barth hat in einer späten brieflichen Äußerung auf dieses Problem aufmerksam gemacht: „Ich würde wohl zugeben, dass die Natur einen – von uns Menschen übersehenen oder missverstandenen – Gottesbeweis führt, würde aber nicht wagen, dasselbe von der (alten oder neuen) Naturwissenschaft zu behaupten“.

Die veränderte Stellung zur Wahrheit, um die es hier geht, hat methodische Konsequenzen. In seinem dezidiert anticartesischen Entwurf hat der Arzt und Philosoph Viktor von Weizsäcker die fragliche Bedingung so formuliert: „Es könnte sein, dass die beobachtete Erscheinung nicht aus dem ihr zugrundeliegenden [kausalen] Vorgang stammt, … dass vielmehr der Mensch zusammen mit der Natur das, was erscheint, erscheinen lässt.“ Erfahren bzw. wahrnehmen hieße dann in dem genauen Sinn des deutschen Wortes, dass das Wahre von uns genommen sein will, uns also nicht als theoretischer Besitz zur Verfügung steht. Erfahrungen „machen“ wäre dann der Versuch, im Zusammenspiel (in diesem Fall) mit der Natur auf eine religiöse „Provokation“, die von der Welt selbst ausgeht, zu antworten, d.h. die eingangs beschriebene „Transparenz“ zu verwirklichen oder eben zu verfehlen.

So gesehen kann man die religiöse Erfahrung am ehesten mit der ästhetischen vergleichen, mit dem Gedichtvers von Eichendorff gesprochen: „Schläft ein Lied in allen Dingen, die da träumen fort und fort, und die Welt hebt an zu singen, triffst du nur das Zauberwort“ – aber eben: man muss es treffen. In nüchterner Prosa formuliert: Die Phänomene, die Gegenstand unserer Wissenschaft sind, Himmel und Erde, Tiere und Pflanzen, können offenbar noch einmal ganz anders sprechen als in der empirischen Bestandsaufnahme. Nicht total anders, nicht verändert bis zur Unkenntlichkeit, sondern neu in einem neuen Beziehungsfeld, das durch andere Koordinaten als die der Physik oder der Biologie aufgespannt wird. Sie reden verschieden in einer Nachrichtensendung, verschieden auf der Leinwand eines Künstlers und wiederum verschieden in einem biblischen Psalm. Hier werden sie zu bedeutungsvollen Zeichen der Gegenwart und Vertrauenswürdigkeit Gottes.

Modelle religiöser und biblischer Erfahrung

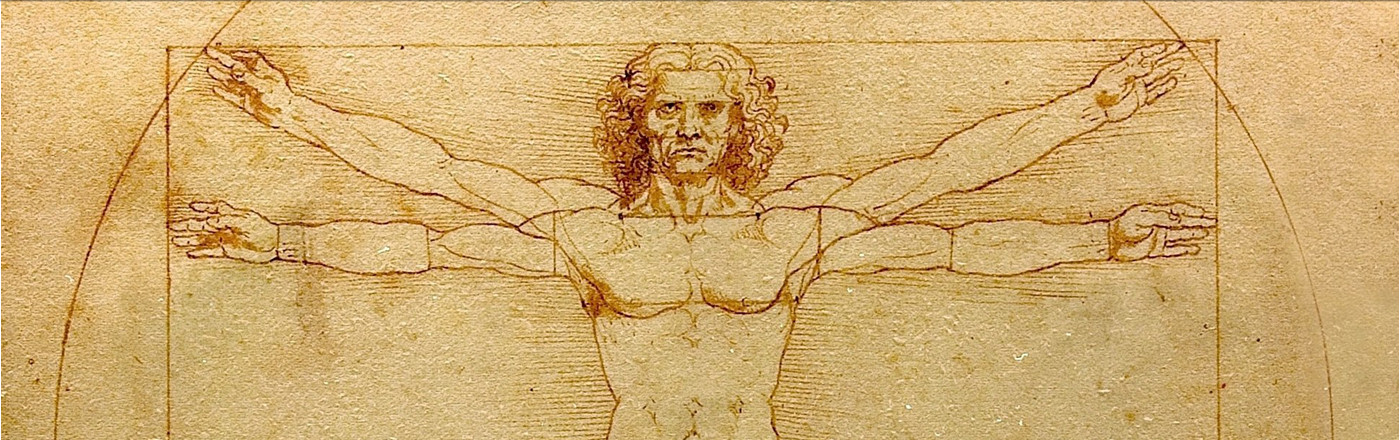

Sprechen wir von der Transparenz der Natur für das Geheimnis Gottes, so rechnen wir damit, dass die Natur zu einem durchscheinenden Medium für etwas anderes werden kann, das der Wahrnehmung unter „normalen“ Bedingungen verschlossen bleiben mag... Sie ist ein „Mittleres“, das von sich selbst, über sich selbst hinaus auf etwas anderes verweist, das in ihr zur Darstellung kommt. Die großen Maler haben das immer gewusst: „Natur ist nicht an der Oberfläche“, sagt Cézanne, „sondern in der Tiefe, die Farben … steigen von den Wurzeln der Welt auf.“ Die Erfahrung der Maler, die sich in ihrem Werk spiegelt, besteht darin, dass sie (aktiv beteiligt) durch die Oberfläche der Dinge hindurch dringen und dass sich im Spiel der Farben nicht dies oder das darstellt, keine Gegenständlichkeit, wie die Fotographie sie abbildet, sondern – so müsste man sagen – der Zusammenhang der Welt, der den Darstellungssinn der Phänomene, ihr im Kunstwerk hervortretendes Scheinen, erst möglich macht. Schönheit leuchtet auch im Naturhaften auf, und wo das geschieht, öffnet sich der Blick in jene Tiefe, die mit ihrem theologischen Namen Schöpfung heißt.

Welchen Horizont also erschließt diese Schönheit? Worin liegt ihr theologischer Aspekt? Als locus classicus biblischer Naturwahrnehmung gilt mit Recht das Wort der Bergpredigt: „Seht die Lilien auf dem Felde, wie sie wachsen. Sie arbeiten nicht, auch spinnen sie nicht. Ich aber sage euch, dass auch Salomo in all seiner Pracht nicht gekleidet war wie eine von diesen!“ (Mt. 6,28) Wörtlich übersetzt: „Lernt von den Lilien!“ Es geht (auch hier das Moment subjektiver Beteiligung!) um die Einübung in einen Lebensvollzug. Die Schönheit der Lilien ist ihre „Herrlichkeit“ (doxa). Doxa aber ist das griechische Äquivalent des hebräischen Kabod, der Ehre oder besser: der Aura, die Gott selbst umgibt. Ihre Wahrnehmung greift auf ein Sehen voraus, das erst am Ende aller Zeit zu seiner Erfüllung kommt. So lenken die Lilien die Aufmerksamkeit auf etwas qualitativ Neues, das sich als ein bislang Unbekanntes eben jetzt im schon Bekannten meldet, auf die Zukunft, die aller menschlichen Sorge zum Trotz in der salomonischen Pracht der Feldblumen aufscheint. Das begründet die Transparenz ihrer Schönheit, macht sie durchsichtig für ein Licht, dass nach Römer 1,20 als Reflex des „unsichtbaren Wesens Gottes“ an den Werken der Schöpfung wahrgenommen werden kann, weil es ihre Kreatürlichkeit konstituiert. In diesem Licht sieht man mehr, als die Empirie des Botanikers gelten lässt. Hier werden die Lilien zum Spiegel einer Erfahrung, in der jedes Leben durch die Oberfläche seines Alltags hindurchdringen kann: im Erstaunen darüber, dass wir unser Dasein – aller eigenen Verfügung und Machbarkeit entzogen – als Gabe von Gott empfangen. Nicht das uns Selbstverständliche, eine festliegende Struktur der Wirklichkeit. bestimmt die Abmessungen dieses Erfahrungsraumes, sondern eine Fülle von Möglichkeiten.

Denn das Geheimnis der Schöpfung besteht nach Gen 1 ja gerade darin, dass Gott das Mögliche vom Unmöglichen (dem Chaos) scheidet und im Akt dieses Unterscheidens die Welt wirklich sein lässt. Zugleich geht die Anschauung des Naturschönen, sei es der Blume des Feldes oder der Blüte eines Menschenlebens einher mit einer weiteren Erfahrung, der Erfahrung der Vergänglichkeit (Mt. 6,30). Sie nimmt den Tod, den Austritt aus der Zeit, vorweg und kann deshalb – man denke an die Lyrik des Barock – noch im Absterben und Verblühen ein Zeichen und einen Abglanz der Ewigkeit gewahr werden. Der Ausblick auf eine letzte Zukunft, die sich als Quelle der Zeit allem Vergänglichen zusagt, erscheint hier als das Geheimnis kreatürlicher Schönheit und begründet die Aufforderung, die dem Logion Mt. 6,28 vorausgeht: „Sorget nicht!“ Es ist Gott selber, der der Welt seine Zukunft als Grund ihrer begrenzten Zeit zuwendet, der sie als Wohnstätte des Menschen mit allem Notwendigen ausstattet und sie dadurch zum Oikos des Menschen macht.

Die bisher skizzierten Überlegungen lassen sich am neutestamentlichen Gleichnis noch einmal verdeutlichen. Denn Gleichnisse sind der Modellfall der hier gemeinten Erfahrung. Sie setzen den Sachverhalt, von dem sie reden, den Wirkungsbereich Gottes, „ins Bild“, in einen Erfahrungsraum, in dem wir uns wie in unserer Alltagswelt auskennen. Sie machen mit den Darstellungsmitteln der Welt Gott in der Welt bekannt. Sie sind der Bezugspunkt des „Reiches Gottes“ in menschlicher Erfahrung. Da erzählen die Himmel die Ehre Gottes und noch das wortlose Seufzen der Kreatur spricht von der Hoffnung auf die endzeitliche Freiheit der „Söhne Gottes“. Dabei sind ihre Szenarien und Geschichten nicht das, woran wir glauben, sondern eher das, womit wir glauben, was unsern Glauben in einer fruchtbaren Spannung zur Erfahrung hält, weil sich hier exemplarisch die Gestaltwerdung der Wahrheit ereignet, für die der Name Gottes steht. Man darf freilich nicht übersehen, dass dem Material der Ereignisse, von dem hier die Rede ist, fast auf der ganzen Linie eine Transformation widerfährt, die sie dem Alltagsleben nun doch auch deutlich entfremdet. Man nehme das Gleichnis von der selbstwachsenden Saat (Mk 4,26-19) oder der bittenden Witwe (Lk. 18,1-8): So, wie dort beschrieben, verhalten sich Menschen in der Regel eben nicht. Hier wird eine Spannung zwischen Wirklichkeit und Wahrheit aufgebaut, zwischen der gewohnten Art, die Dinge zu sehen, und dem Einblick, den das neu arrangierte Szenarium gewährt. Es ist offenbar mehr möglich, als unsere alltägliche Erfahrung uns lehrt. In dieser Erfahrung, die wir mit unseren Erfahrungen machen, gibt sich der Einbruch der göttlichen Wahrheit in unsere Lebenswelt zu erkennen. Die Transformation ist darum kein bloß literarischer Kunstgriff; sie ist die Folge einer Realbewegung, in welche die Ereignisse hineingerissen und wie durch eine „unsichtbare Hand“ in eine neue Konstellation genötigt werden. Eine solche neue Erfahrung wird deshalb nur machen, wer sich seinerseits / ihrerseits in diese Bewegung hineinstellt. Gleichnisse zeigen nicht, was und wie die uns vertraute Welt ist, ihre Evidenz liegt nicht auf der Ebene der Welterklärung, sie wollen uns vorführen, was sie sein könnte. Statt die uns bekannte Welt vorzustellen, wollen sie eine neue, uns noch unbekannte Welt darstellen. Sie sprechen allemal gegen den Augenschein der bestehenden Wirklichkeit. Sie werben für ihren Weltentwurf, in dem sie, wie jede gute Erzählung es tut, zur Identifikation einladen. Verstehen beruht hier auf der Möglichkeit (dem Element der Beteiligung!), in das dargestellte Szenarium „einzusteigen“ und die Rolle eines seiner Akteure zu übernehmen: „Gehe hin und tue desgleichen!“ (Lk. 10,37)

Wie kann Gott in der Welt erfahren werden?, haben wir gefragt. „Gott ist Geist“ (Joh. 4,24), lautet die Auskunft des Neuen Testaments. Er darf nicht mit den materialen Objekten der Physik oder der Biologie verwechselt werden und lässt sich deshalb im Erfahrungsbereich empirisch-objektiver Wissenschaft gar nicht antreffen. Das nötigt zu einem Wechsel der Perspektive, in dem die Beteiligung des wahrnehmenden Subjekts eine zentrale Rolle spielt. Jetzt kommt es darauf an, wie ich mir die Dinge – lebensweltlich – erscheinen lasse. Dann zeigt sich, dass sie niemals in ihrer puren Materialität aufgehen, sondern mir in Handlungs-und Kommunikationsweisen begegnen, in einem Geschehenszusammenhang also, den man ohne das Hinzutreten des Geistes gar nicht verstehen kann. Dazu gehört auch die Aura, die sie etwa im Phänomen der Schönheit umspielt, oder es sind menschliche Haltungen – Unruhe, Sehnsucht, Hoffnung – mit der wir auf die Zukunft unserer Erde blicken. Wenn Pascal schreibt: „Alle Dinge sind Schleier, die Gott verhüllen“, so hat er diesen Phänomenbereich im Blick. Ob und wie wir die verborgene Präsenz Gottes erfahren, entscheidet sich daran, wie wir im Umgang mit den Dingen uns diesen Bereich erschließen.

Christian Link

Veröffentlicht im Januar 2018

Sie lesen lieber aus einem Buch? Sie finden diesen Artikel auch in unserem zweiten Buch zu dieser Webseite, "Die Vermessung der Welt und die Frage nach Gott" (Bonn 2018). 18 Beiträge von renommierten Autoren, darunter auch ein Nobelpreisträger, führen in den Dialog mit der Wissenschaft angesichts der Gottesfrage ein.

Biographie Christian Link

Christian Link wurde 1938 in Braunschweig geboren. 1958-1961 studierte er zunächst Physik und Mathematik in Erlangen und Tübingen, 1962-1965 dann Theologie und Philosophie in Berlin, Heidelberg und Göttingen. 1969-1976 war er Wissenschaftlicher Assistent am Seminar für Religionsphilosophie in Heidelberg bei Georg Picht, 1970 erfolgte die Promotion und 1976 die Habilitation. 1976-1979 war er Universitätsdozent in Heidelberg, bis er 1979-1993 Professor für Dogmatik und Philosophiegeschichte an der Evangelisch-Theologischen Fakultät der Universität Bern/ Schweiz wurde. 1980-2006 übernahm er die Leitung der internationalen Karl-Barth-Konferenzen. 1993-2004 wurde er Professor für Systematische Theologie an der Ruhr-Universität Bochum. Seit 1994 ist er Mitglied des Vorstandes der Gesellschaft für Evangelische Theologie und seit 2001 Mitglied des Wissenschaftlichen Beirats der Karl-Barth-Gesellschaft. Sein neuestes Buch, "Schöpfung", stellt die Theologie der Schöpfung in eine fruchtbare Beziehung zu den Diskussionen in den Naturwissenschaften und den ethischen Herausforderungen unserer Zeit.

Bildnachweis

Cape Greco at sunset.Ayia Napa.Cyprus #177721927 © fotolia.com, Urheber: alexmu

Sommerwiese mir Margeriten im Sonnenschein #160174566 © fotolia.com, Urheber: Nordreisender

The Cezanne's Mountain watercolor #68939519 © fotolia.com, Urheber: marcovarro

Pink Asiatic lily flower in the garden: #142710656 © fotolia.com, Urheber: Alexander

Diesen Beitrag fand ich...

Gott in der Natur und Welt erfahren?

Was sind Ihre Erfahrungen?

Christian Link argumentiert biblisch, wenn es um die Gotteserfahrung in Natur und Welt geht. Die Welt erscheint ihm durchlässig für die Wahrheit, die sich hinter Gottes Namen verbirgt, die Natur transparent für ein uns entzogenes Geheimnis. Wie bringen Sie das mit den Evidenzen unseres modernen Weltbildes in Einklang?

Kommentare (2)-

Antworten

Ich danke für diesen Leitartikel und möchte einige Punkte herausstreichen:

-

Antworten

Hallo,

Martin Weidner

am 02.01.2018„religiöse Erfahrung (…) ist individuell einmalig, unaustauschbar“

Aus dem Blick von Naturwissenschaftlern mag das als Mangel an Objektivität und Überprüfbarkeit angesehen werden. Allerdings geht es hier um den Kern des Menschseins, dass jeder Mensch etwas Einmaliges ist. Nimmt man das weg, bleibt vom Menschsein nicht viel übrig, dann wären wir nur austauschbare Rädchen im Getriebe. Die objektiven Tatsachen sind also die Unwichtigen, wenn es um die Kernfragen des menschlichen Lebens geht. Wir leben zwar in einer hochtechnisierten Welt, aber wenn es ernst wird, zB wenn eine Beziehung in die Krise gerät, dann werden alle Apps auf dem Mobile völlig belanglos. Ich will hier aber nicht gleichermaßen den Fehler begehen, die Welt der Naturwissenschaften abzuwerten, denn bei einer ernsten Krankheit bin ich froh, wenn Ärzte über eine gute Technik und umfangreiches Wissen verfügen.

Aber ich widerspreche vehement dem „Hauptsache gesund!“, was doch heißt: „Hauptsache, in der objektiven Welt ist alles im Griff“ und stelle dem entgegen: Lieber krank und in vertrauten Beziehungen geborgen als gesund aber ohne Sinn und Hoffnung.

Dem korrespondiert, dass man sich selbst nicht heraushalten kann, wenn man von Gott spricht. Über Dinge, die für mein Leben nichtssagend sind und mich nicht berühren, kann man leicht objektiv reden. QM und SRT ist nichts, was mich existentiell betrifft. Wenn es bei Gott ebenso wäre, wäre er belanglos. Bei Jesus gehen aber Proklamation der Gottesherrschaft (bzw. deren Nähe: schon das ist nicht objektiver Abstand, sondern ein auf die Pelle rücken) und der Aufruf zur Metanoia zusammen.

Herr Link nennt Schönheit und Sehnsucht als die beiden Bereiche der Erfahrung Gottes. Das erste ist nicht ohne das zweite zu haben, was bei den Lilien der Bergpredigt deutlich wird, bei denen der Kontext der Sorge im Artikel ja ausdrücklich erwähnt wird.

Tendenziell ist da, wo heute von der Erfahrung Gottes geredet wird, in früheren Generationen von der Anfechtung die Rede gewesen. Von Genesis 1, das auf dem Hintergrund eines vom Krieg verwüsteten Landes spricht bis zu Hiob sind die Schöpfungs-Aussagen der Bibel weitgehend im Kontext der Anfechtung. Dazu gehören auch Deuterojesaja und Römer 8, wo Gottesaussagen im Modus der Hoffnung verortet werden.

Es geht also nicht um Aussagen über die Welt als solche, sondern um das Hineingestellt werden in einen Spannungsbogen, der nur in der Kreuzesnachfolge auszuhalten ist. Alles andere ist ein Reden von Gott, das Gott zur Torheit gemacht hat.

In all dem stimme ich dem Leitartikel zu, auch wenn ich bestimmte Akzente setze.

Eine kleine Frage habe ich zu einer Bemerkung über Gleichnisse:

„Man nehme das Gleichnis von der selbstwachsenden Saat (Mk 4,26-19) oder der bittenden Witwe (Lk. 18,1-8): So, wie dort beschrieben, verhalten sich Menschen in der Regel eben nicht.“

Zum ersten Gleichnis: Konnte ein Bauer zur Zeit Jesu zwischen Aussaat und Ernte viel an den Pflanzen tun? Ist es nicht umgekehrt so, dass Menschen normalerweise angesichts der harten Arbeit des Bauern übersehen, dass das jährliche Wunder der Brotvermehrung auf dem Feld übersehen wird und Jesus diese Entfremdung aufhebt und so den Blick freigibt für das sich-Beschenken-lassen?

Zur bittenden Witwe: Dies Gleichnis nimmt die Ur-Erfahrung des Betens auf, dass Gott nicht hört, er wie ein hartherziger Richter ist. Das ist sicher eine Kontrastgeschichte nach dem Schema: Wenn schon…, desto… Ist hier die Entfremdung nicht anders gelagert: In dem Witz, dass Gott der ungerechte Richter ist und eine ohnmächtige Witwe den mächtigen Richter bezwingt? Gleichnisse arbeiten mit Entfremdung, nur in sehr unterschiedlicher Weise.

Richard Kirchberger

am 15.11.2019Die wohl ursprünglichste aller Religionen "Phanteismus" erscheint mir am ehrlichsten,schließlich ist der Glaube an die Natur erlebbar!

Die Natur lässt sich erleben,messen und erforschen!

Die vermenschlichten Religionen,sollten sich bewusst sein,Natur ist der einzig wahre Gott!

Sie ist und wirkt überall,ihre Prinzipien funktionieren,nur Sklaven DIENEN IHREN HERRN! (Kirchen)

Ich habe es leider sehr spät gemerkt!